サブテラヘルツ帯における6G向け広帯域移動伝送試験装置を開発し,車両向け広帯域移動通信システムの基礎伝送に成功

|

国立大学法人京都大学大学院情報学研究科の原田博司教授、香田優介助教らの研究グループは、サブテラヘルツ帯(100 GHz帯)において6G向け広帯域移動伝送試験装置をソフトウェア無線技術により開発し、交差点から約200 m長にわたる車線上で、5G標準化で定められている通信仕様に準拠しつつ、国内の5Gに割り当てられている最大チャネル帯域幅(400MHz)の2倍以上(920MHz)を用いた広帯域移動伝送(伝送レート:1.7 Gbit/s)に成功しました。今回の成果により、交差点における定点映像に代表される車両向け認識情報を移動通信環境において高速に伝送し、より安全な交通社会を実現するための超高速無線通信インフラ構築に関する研究開発が促進するものと期待されます。

|

|

1. 背景

商用サービスが開始されている第5世代移動通信システム(5G)は、「高速・大容量」「低遅延」「多接続」といった特長を持ち、現在、個人ユーザーに対してのみならず産業や社会基盤を支える重要なインフラとして、さらなる高度化が期待されています。この高度化には、より広範な周波数資源の確保が不可欠であり、現在5G向けに割り当てられているSub-6 GHz 帯1および28GHz帯に代表されるミリ波帯2の有効活用が重要です。しかし、5Gの普及と技術進展が進むにつれて、これらの周波数帯域でも将来的に逼迫する可能性があるため、新たな周波数資源の開拓が求められています。

その有力候補として注目されているのが、100–300 GHzのサブテラヘルツ波です(図2)。この帯域は、現在の5Gで利用可能なチャネル帯域幅を大幅に上回る広帯域が確保できるため、高精細映像の無線伝送など、超高速通信技術の実現に向けて期待が高まっています。

|

一方で、サブテラヘルツ波は直進性が高く、基地局が見通せない環境では受信信号が大幅に減衰し、通信品質が著しく低下するという課題もあります。そこで近年では、比較的見通しが確保しやすい「車線上」にむけた通信に着目し、交差点の俯瞰映像などの車両認識情報を高精細に伝送することで、安全・安心な交通社会の実現を目指した、サブテラヘルツ波移動通信システムの研究開発が国内でも進められつつあります。

しかし,現状は、5Gに準拠していない変調波のみの伝送や、5Gに準拠した波形を用いている場合においてもSub-6 GHz 帯で割り当てられている帯域幅を超えない狭い帯域幅での実証のみであり、第6世代移動通信システム(6G)に向け、5Gの標準方式に準拠しつつ、5Gで現在利用されている最大帯域幅(400MHz)を超える6G時代の信号の移動環境での伝送をサブテラヘルツ帯で実証し、カバーエリア等の知見を得る必要性があります。

現在5Gの標準化団体である3GPP(3rd-Generation Partnership Project)において、5Gで現在利用されている最大帯域幅を越えるために、5Gで用いられている直交周波数多元接続方式3(Orthogonal Frequency Division Multiple Access: OFDMA)を構成する最小単位の周波数帯域幅を現状の120 kHzから、960 kHzにすることにより、最大帯域幅を現状(400MHz)の2倍(920MHz)にすることはできますが、これに対応した受信機をサブテラヘルツ帯の移動通信環境においても動作させる必要があり、伝送試験装置の開発が急務とされてきました。

2. 研究成果

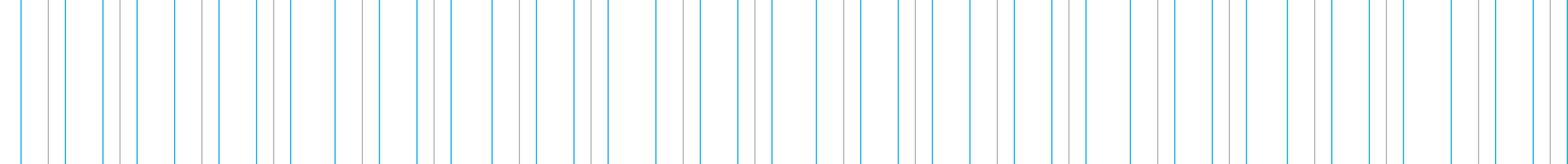

5Gの標準化団体である3GPPにより規格化されている5G物理伝送信号フォーマットに従いつつ、国内の5Gチャネル帯域幅よりも広帯域な信号をサブテラヘルツ波帯に乗せて伝送を行う伝送試験装置を、ソフトウェア無線技術を利用して開発しました(図1)。具体的には、伝送試験装置には以下の特徴があります。

- サブテラヘルツ帯(105GHz)で5Gアクセス方式であるOFDMA方式の標準に準拠した物理伝送信号を送信可能

- OFDMA方式を構成する最小単位の周波数帯域幅を現状の120 kHzから、960 kHzにすることにより、最大帯域幅を現状(400MHz)の2倍以上(920MHz)に広帯域化し、伝送レート1.7 Gbpsで伝送

- 送信側の広帯域化に伴い、サブテラヘルツ波帯においても移動環境で送信信号を同期させ、受信できる信号処理機能を具備した受信機をソフトウェア無線技術より開発

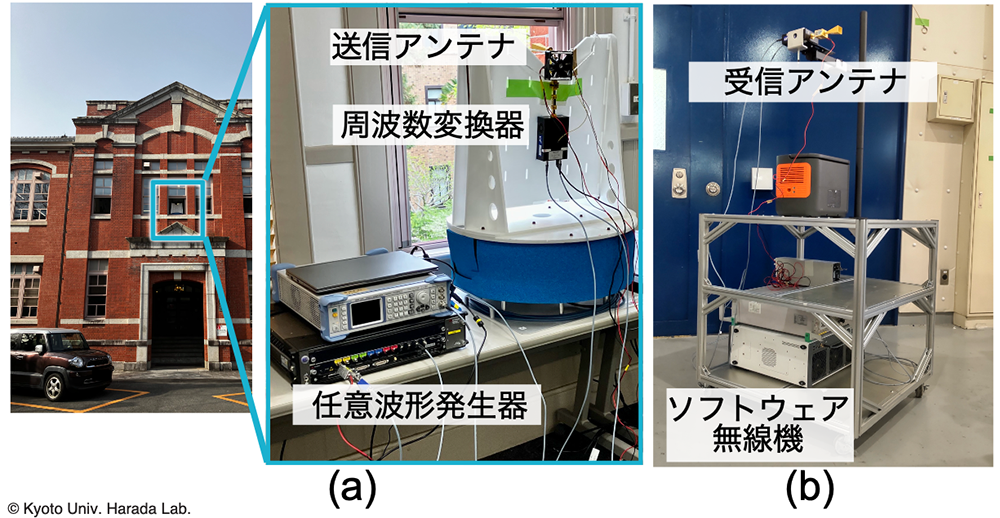

この装置を用いて交差点を含む屋外道路環境において基礎伝送試験を実施し、交差点から直線200 m長の車線上(図3(a))全域で、サブテラヘルツ帯の広帯域伝送信号の受信に成功しました。

|

伝送実験においては、主に下記の2点について実施しました。

- 送信機を、試験対象である交差点・道路を望む建物内に高さ約6 mで設置し、送信ビームを交差点中心に向けて照射しました(図3(b) 送信ビーム照射点①)。その上で、移動台車を具備した図1(b)の受信機を交差点中心からおよそ100 mの範囲で移動させ、伝送特性を取得しました。なお受信アンテナの高さは1.6 mです。

- 1と同様の送信機設置場所において、送信ビームを交差点中央からおよそ100 m離れた場所に照射しました(図3(b) 送信ビーム照射点②)。その上で、受信機を交差中心点から約200 mの範囲で移動させ、伝送特性を取得しました。

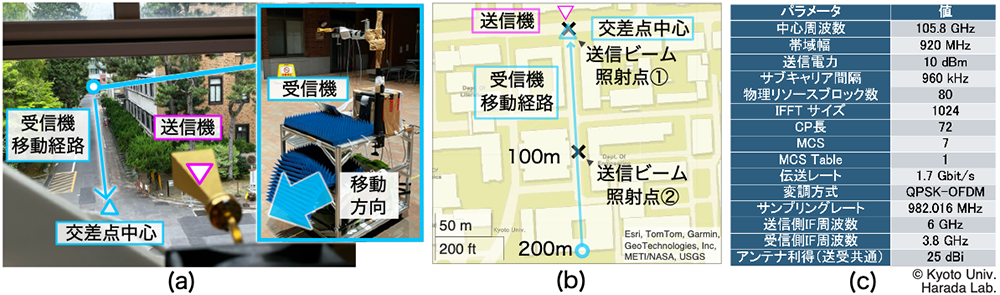

伝送試験のパラメータを図3(c)に示します。送受信機のアンテナには利得25 dBiの標準ホーンアンテナを利用しています。上記の2つの実験において、受信アンテナは常に水平に交差点方向を向いています。各実験において、送信ビームを移動受信機に追従させることはせず、常に一定の方向を向いています。 図4に受信機の各通過地点における伝送特性を示します。ここでは、5G信号のブロック誤り率(BLER:Block Error Rate)を伝送特性の評価尺度として使用します。0.1のBLERを所要値とし、それを下回れば通信可能と判断します。

|

図4(a)によると、交差点中心に送信ビームを照射した際は、その照射点を含めて道路上約50 m程度の範囲までBLERが0.01を下回っており、その範囲で通信可能であることがわかります。図4(b)によると、交差点から100 m地点に送信ビームを照射した際は、交差点中央付近を除き、交差点中央から約200 mの範囲で伝送可能であることが確認できます。

これらの結果は、送信ビーム照射点だけでなく、その周辺の広い範囲で通信可能であることを示しています。これは、ビーム状に放射された電波が、伝搬距離が大きくなるほど空間的に広がっていくことに起因するものです。これらの結果から、送信ビームを交差点中心への照射と遠方への照射の2パターンを使い分けることで、移動体に送信ビームを正確に追従させなくても、今回の検証対象である道路上をすべてカバーできることを確認しました。

3.波及効果、今後の予定

今回開発した伝送試験装置を用いた検証から、道路環境において、現状の5Gチャネル帯域幅を超える広帯域5G信号伝送をサブテラヘルツ帯で行う際、受信機がきちんと構築されていれば、送信ビームを移動受信機に正確に追従しなくとも、受信機を200 mにわたり伝送可能であることが示されました。今回の成果により、交差点における定点映像に代表される車両向け認識情報を5Gの仕様に準拠しつつ高速に移動通信環境において伝送し、より安全な交通社会を実現するための超高速無線通信インフラ構築に関する研究開発が促進されると期待されます。また、サブテラヘルツ波を利用した車両向け移動通信システムのエリア構築を検討する際の参考データとして、将来的に産業界に大きく貢献することが期待されます。また、この研究成果に関しては2025年度電子情報通信学会ソサイエティ大会で発表予定です。

4.研究プロジェクトについて

本研究の一部は国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究 (JPJ010017C07501)の一環として実施されたものです。

用語解説

» 1. sub 6 GHz 帯:

一般的には、総務省より第5世代移動通信システムに向けて、携帯電話事業者、および、その他の事業者による自営目的のために割り当てられた、3.7 GHzおよび4.5 GHz付近の周波数帯域のことを指す。

» 2. ミリ波帯:

学術的には、30 GHz付近から300 GHzまでの周波数帯域全般を指す。総務省より第5世代移動通信システムに向けに割り当てられた28 GHz付近の周波数帯域もミリ波帯と呼ばれることが多く、一般的にはその下限として28 GHzを含む。しかし、上記の定義の中の100 GHzから300 GHzの周波数帯域は「サブテラヘルツ帯」と呼ばれ、これまで国際標準化による仕様策定が行われてきた無線通信システムの使用する帯域(28 GHz帯、および、60 GHz帯など)と区別されることが多い。

» 3. 直交周波数多元接続方式(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:OFDMA)

データを直交する周波数サブキャリアに分割して並列に伝送する直交周波数分割多重方式(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)を拡張し、複数の無線局がそれぞれ異なるサブキャリアを用いることで、互いに混信することなく同時に通信を行うことを可能にする技術。第4世代移動通信システム(4G)では下り通信において採用されており、現在では第5世代移動通信システム(5G)において、下り通信および上り通信の両方に採用されている。

|

[研究に関するお問い合わせ先]

京都大学 大学院情報学研究科 通信情報システムコース ディジタル通信分野 香田 優介(こうだ ゆうすけ) 原田 博司(はらだ ひろし) TEL:075-753-5318 E-mail:contact [at] dco.i.kyoto-u.ac.jp [報道・取材に関するお問い合わせ先] 京都大学 渉外・産官学連携部広報課国際広報室 〒606-8501 京都市左京区吉田本町36番地 TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094 E-mail:comms [at] mail2.adm.kyoto-u.ac.jp ※メールアドレスは [at] を @ に変えてご利用ください |