VHF帯におけるソフトウェア無線技術を用いた超広域小型自営系(プライベート)5Gシステムの開発に成功

| 国立大学法人 京都大学大学院情報学研究科の原田博司教授の研究グループ(以下 京都大学)は、VHF帯における移動体対応高周波技術およびオープンソースを用いたソフトウェア無線技術を利用し、10kmを超える通信エリアを実現するVHF帯を用いた超広域小型自営系(プライベート)5Gシステム(基地局、端末)開発に成功しました。今回の成果により、数kmから10km程度の限定された範囲内においてセンサー、メーター、モニターが必要なさまざまなアプリケーションや災害時の仮設的な情報伝達、映像伝送手段として、簡易に5Gシステムを提供することが可能になります。 |

|

背景

現在、携帯電話として運用が行われている5Gシステムの次世代の通信システムとしてBeyond 5Gおよび6Gシステムという呼称で研究開発が行われています。このBeyond 5Gおよび6Gシステムで要求される項目として、できるだけ広いエリアを確保する超カバレッジ無線通信技術の研究開発が行われています。例えば、衛星通信等の非地上ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)が挙げられますが、NTNでは、広域な通信が期待できますが、比較的高い周波数(10GHz以上)が用いられているため、山間部等においては、樹木の影響により通信が遮断される可能性があります。このような課題に解決するために、京都大学においては、通常の5Gが用いられている周波数帯(3、4GHz帯)よりも10倍以上波長が長く、長距離伝送が期待できるVHF帯(200MHz帯)を用いたブロードバンド移動通信システムの研究・開発・標準化・商用化を行ってきました。特に、直交周波数分割多元接続方式(OFDMA)を用い、1チャネルあたり5MHzを用いて、最大9Mbps程度を伝送する移動体通信にも利用可能な広域系無線地域ネットワーク(Wireless Regional Area Network: Wi-RAN)の無線機を開発し、2017年10月には最大伝送距離27km、2018年6月には森林による見通し外環境、2019年4月には100km超の環境における無線による映像伝送に成功しています。そしてこのWi-RANは現在、VHF帯において公共ブロードバンドシステムとして国際標準化、商用化され、災害現場における映像伝送、情報伝達の手段として利活用されています。しかし、Wi-RANと5Gシステムは同じOFDMA方式を使って伝送を行っているため、VHF帯においても5Gシステムの利用したい要望がありました。

研究手法・成果

VHF帯におけるWi-RANで培われた移動体対応高周波技術および5Gを実現するオープンソースを用いたソフトウェア無線技術を利用し、10kmを超える通信エリアを実現することを想定したVHF帯を用いた超広域小型自営系(プライベート)5Gシステム(基地局、端末)開発に成功しました。主に下記の3点について研究開発しました。

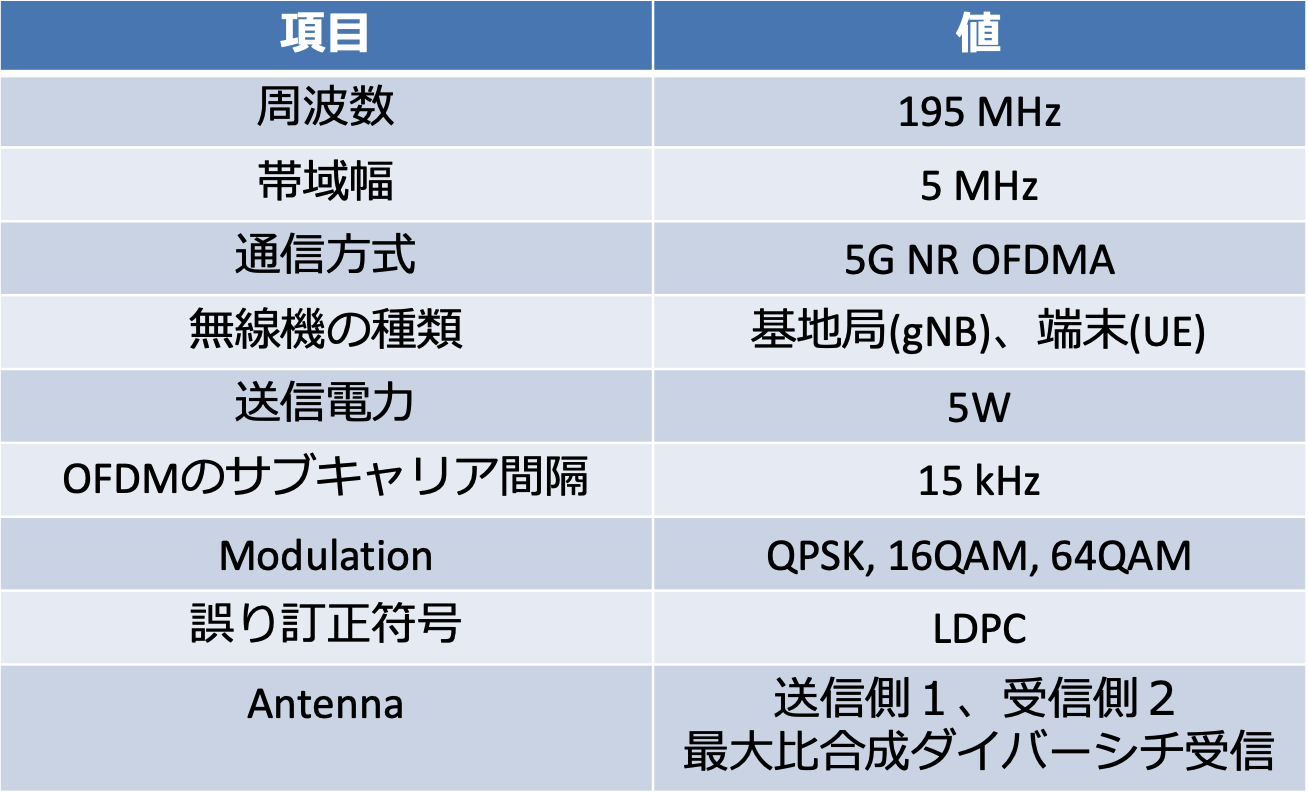

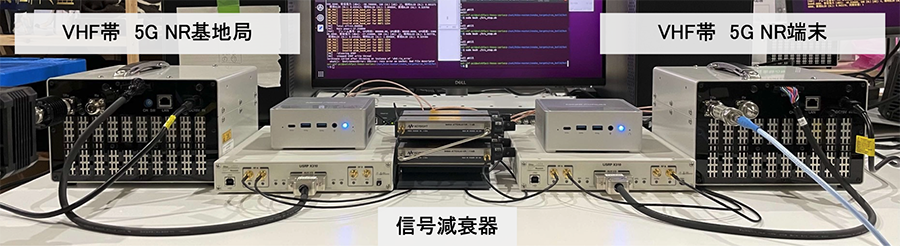

- 5G NRを実現するオープンソースを利用し、13cm x 13cm x 5.6cm程度の大きさの小型PC内にそれぞれ5G NRの基地局(5GではgNBと呼ぶ)のベースバンド処理機能(5GではCU、DU機能と呼ぶ)と端末機能(5GではUE機能と呼ぶ)をソフトウェアで搭載。(基本仕様は表1に、基地局の構成は図1に示す。)

- 5G NRの基地局機能および端末機能が搭載された小型PCそれぞれにソフトウェア無線機を接続することによりVHF帯において5G NR変調、復調が可能となり、さらにWi-RANで培われた小型のVHF帯高周波部に接続(図1)し、送信出力5Wを実現し、受信側においては2ブランチのダイバーシチを実現。

- 移動通信に必要となる送信側の自動送信電力制御機能(Automatic Power Control:APC)機能、および受信側において移動において受信電力が変動した場合においても自動で追尾し、一定の受信電力を受信側に提供する自動利得制御(Automatic Gain Control:AGC)機能を新規に開発し、ソフトウェア無線機に搭載し、この機能をもとにVHF帯高周波部を制御することにより端末が高速に移動しても高品質な送受信を達成。

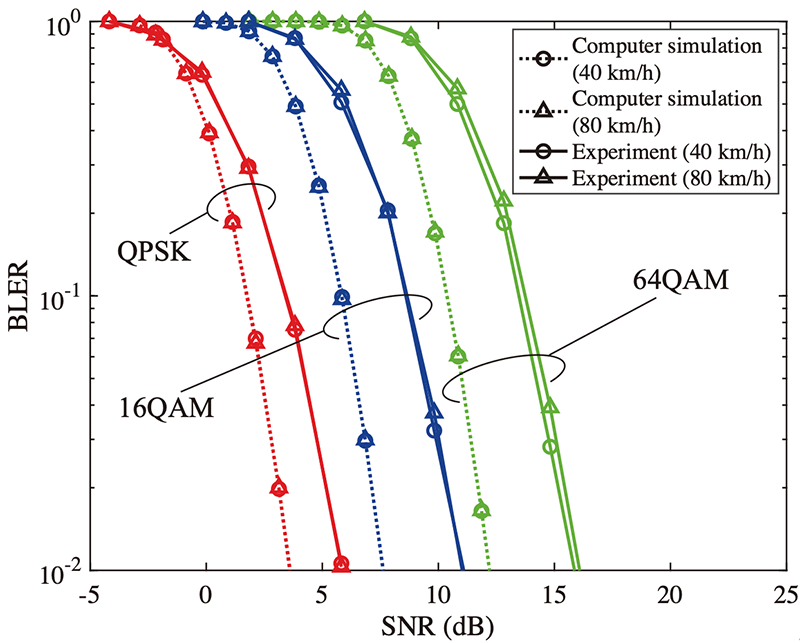

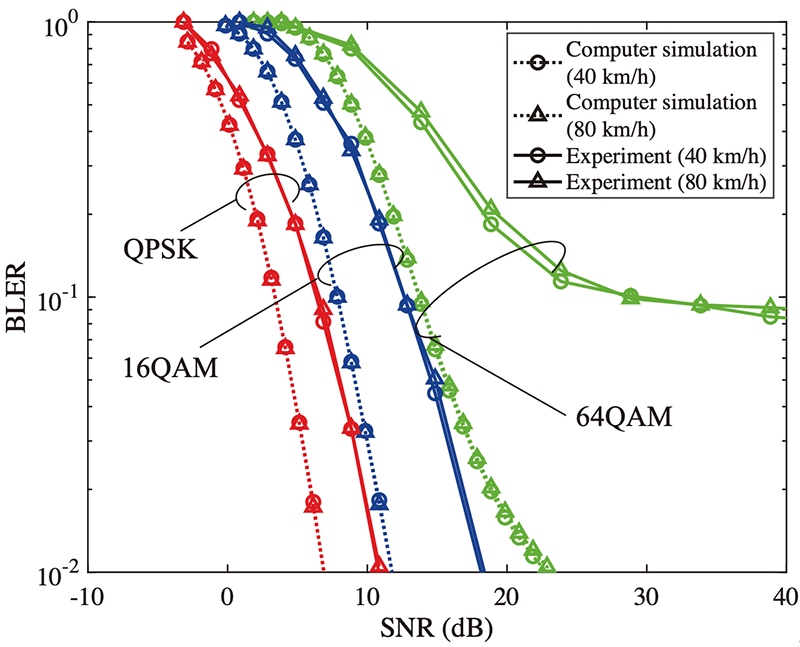

なお5G-NRの仮想無線機の開発には京都大学が国内の大学として最初に正式加入しているOAI(OpenAirInterface) software Allianceが供給するオープンソースを利用し、VHF帯に適した無線パラメータで5G-NRを運用しています。そして、この基地局、端末を用いて、移動通信環境における電波伝搬環境を模擬するフェージングエミュレータを介して、研究室内で伝送特性試験を行い、BLER(Block Error Rate)を測定評価しました(図2)。評価においては、実機実験だけでなく、技術計算言語MATLABを用いた計算機シミュレーションの結果も示しています。通信エリア2km程度の都市部を想定した電波の多重伝播環境(マルチパス環境)による反射波の遅延時間が少ない環境(図3、GSM Typical Urban Model)においては、計算機シミュレーションにと比較し数dBの特性劣化はあるものの、QPSK、16QAM、64QAMを用いた場合において最大時速80kmで移動した場合においても、すべて所要値である10%のBLER(Block Error Rate)を達成しました。一方、通信エリア10km程度の郊外を想定した電波のマルチパス環境による反射波の伝搬遅延時間が大きい環境(図4、IEEE 802.22 Profile A)においては、5G NRの通信方式であるOFDMA伝送方式が想定する伝搬遅延時間を大きく超える(20μs程度)を持つ反射波を受信するため、時速40km、80kmの移動時共に、計算機シミュレーションにと比較しBLER特性の劣化(フロア)は見られますが、所要BLERは達成しています。このことは通信エリア10km程度のエリアにおいても今回開発した機器が、所要伝送特性が得られることを示唆しています。また、最大データ伝送速度も測定し、電波の多重反射波による伝搬遅延時間が少ない環境では最大伝送速度16.2 Mbpsおよび、郊外を想定した伝搬遅延時間が大きい環境においては、8.5Mbpsを達成しました。

|

|

|

|

波及効果、今後の予定

今回の検証にて、今回の成果により、VHF帯を用いた自営系(プライベート)5Gシステムが最大10km程度の超広域の通信エリアにおいても動画像伝送等が可能なデータ伝送速度で移動通信を行うことができることが実機により示されました。この成功により、数kmから10km程度の限定された範囲内においてセンサー、メーター、モニターが必要なさまざまなアプリケーションや災害時の仮設的な情報伝達、映像伝送手段として、容易に5Gシステムを提供することが可能になります。今後は、当該無線機を用いて各種アプリケーションフィールドにおける伝送特性評価を行うとともに、VHF帯における自営系(プライベート)の5G標準化、商用化を目指します。

研究プロジェクトについて

本研究の一部は国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究 (05101)における受託研究の一環として実施されたものです。

用語解説

» 1. VHF帯

主に30MHz-300MHzを指す。今回は対象として200MHz帯を用いることを想定している。通常の5Gが用いられている周波数帯(3、4GHz帯)よりも10倍以上波長が長いため、同じ送信電力で伝送した場合、長距離伝送が期待される。200MHz帯は、元来アナログテレビジョン放送で用いられていた周波数であるが、ディジタルテレビジョン放送への移行に伴い、現在は1chあたり5MHzの帯域幅をもつWi-RANを用いた公共用途のブロードバンド用の周波数として利活用がされている。

» 2. 5G New-Radio(5G NR)

5Gで採用された無線インターフェースであり、国際標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化されています。様々なユースケースに応じた柔軟な信号生成を可能とします。

» 3. OAI(OpenAirInterface) software Alliance

5Gをオープンソースソフトウェアで構築することを目的としているコミュニティであり、2014年に設立されています。OAIアライアンスが供給する5G NRを実現するソフトウェアをPC等にインストールすることで標準化団体3GPPが制定する5Gシステム(コアネットワーク、基地局、端末)の信号処理部分の機能を実現でき、ソフトウェアを変更、追加することによりさまざまな研究開発を実施することが可能になります。京都大学はこのアライアンスに国内の大学として初めて正式に加入しています。

» 4. 電波の多重伝播(マルチパス)環境

送信機と受信機の間に様々な建物等が存在する場合、受信機には、送信機から伝送される直接波以外に、様々な反射物で反射され、直接波に比べて遅延して受信機に到来する遅延波が受信されます。これを電波の多重伝播(マルチパス)環境と呼びます。遅延波には反射に伴い様々な受信信号レベル、位相をもっており、この遅延波の遅延量が大きい場合は、一つの送信データが次に送られたデータに干渉を与える可能性があり対策を行う必要性があります。このマルチパス環境を模擬するため様々なモデルが提供されており、本発表における評価では都市部で2km程度の通信エリアを想定したGSM Typical Urban Model(遅延波の最大遅延時間5μs程度)と郊外で10km程度の通信エリアを想定したIEEE 802.22 Profile A(遅延波の最大遅延時間21μs程度)を用いています。

|

[研究に関するお問い合わせ先]

京都大学 大学院情報学研究科 通信情報システムコース ディジタル通信分野 原田 博司(はらだ ひろし) TEL:075-753-5317 E-mail:contact [at] dco.cce.i.kyoto-u.ac.jp |

|

[報道関係者のお問い合わせ先]

京都大学 渉外・産官学連携部広報課国際広報室 〒606-8501 京都市左京区吉田本町36番地 TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094 E-mail:comms [at] mail2.adm.kyoto-u.ac.jp ※メールアドレスは [at] を @ に変えてご利用ください |