森林による見通し外環境下での広域系Wi-RANを用いた映像伝送に成功 ~林業における業務効率化に向けた新ソリューションへの適用実証~

<ポイント>

林業においては、原木伐採作業に必要不可欠な原木所有者確定のための地籍調査を目的として、山中の映像をリアルタイムで山麓まで伝送するニーズがあります。しかし、このような山中には、基本的には携帯電話回線は十分整備されておらず、上記ニーズに適合する無線技術はありませんでした。広域系Wi-RANは、見通し外映像伝送を実現するシステムとして知られており、これまで広域に存在するセンサー、メーター、モニターからの情報を収集する無線通信システムとして、様々な見通し外環境での実フィールド試験を地域医療への応用を中心に行ってきました。しかし、生い茂った森林内を想定した厳しい見通し外環境での実証は行われていませんでしたが、今回、山中の映像を山麓へリアルタイム伝送し、さらに双方向での音声通信を行うことで山麓において山中の詳細な状況把握が可能になることを確認しました。 我が国は国土面積の約2/3を森林が占める地勢にあり、今回の試験結果は、広域系Wi-RANシステムを利用することにより、ICTによる林業分野における社会リスクの低減や多様な業務の高度化・効率化に大きく寄与できる可能性を示すもので、過疎や従事人口の高齢化の社会課題の解決にむけた利用拡大が期待されます。 なお、本試験は高知県須崎市において実施しました。 |

本成果は、以下のプログラム・研究開発課題によって得られました。

- 内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)

- プログラム・マネージャー:原田博司

- 研究開発プログラム:「社会リスクを低減する超ビッグデータプラットフォーム」

- 研究開発課題:「超ビッグデータ創出ドライバ用広帯域無線機の研究開発」

-

研究開発責任者:原田博司 (京都大学)

加藤 数衞 (日立国際電気) - 研究期間 : 平成28年度~平成30年度

- 本研究開発課題では、数10km以内のエリアに存在する数万のメーター、センサーからデータ収集、機器制御を行う超ビッグデータを創出可能な多段中継広帯域無線機の研究開発に取り組んでいます。

原田博司プログラム・マネージャーのコメント

本プログラムにおいては、現在までの研究開発成果の社会実装を推進しています。広域に存在するセンサー、メーター、モニターからの情報を高品質に収容できるWi-RANは現在まで地域医療、遠隔医療、防災、減災用途で実用可能であることを実証してきました。本成果は、実用化に向けてあらゆる過酷な環境においても高信頼の無線通信ネットワークを構築する試験の途上で出てきた非常に有意義な成果です。本成果では木々が生い茂った山中を移動している人が撮影している映像をリアルタイムで山麓まで伝送できました。結果、現在の林業がかかえる社会リスクも低減できることが実証でき、今後本プログラム成果がSociety 5.0が掲げるあらゆる分野での社会リスクを低減することを示す第一歩を踏み出したことになります。

研究の背景と経緯

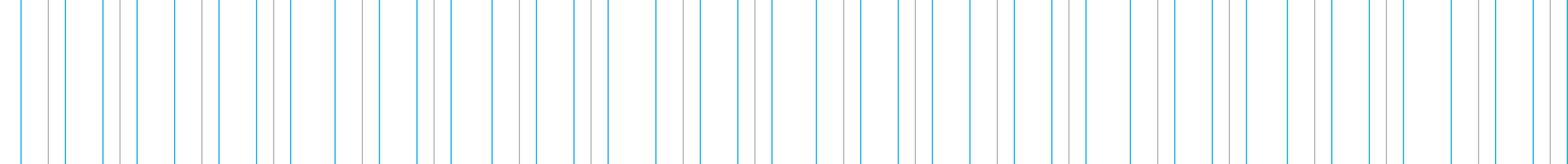

ImPACT 原田 博司 プログラム・マネージャーの研究開発プログラムでは、現状のビッグデータ規模を遥かに凌ぐ「超ビッグデータ」の創出・活用を可能とする超ビッグデータプラットフォーム(図1)を構築し、この技術による新たな社会応用として、製造工場へのサイバー攻撃、故障の撲滅を目指すファクトリセキュリティと予見先取ヘルスケア・医療サービスを目指すヘルスセキュリティに関する研究開発を行っています。

この超ビッグデータプラットフォームは、センサー、メーター、モニター等により創出されたビッグデータを超高能率無線スマートライフラインNW(狭域系Wi-SUN注2)システム)によって局所的に収集する一次的なデータ収集と、この各収集したデータを超広域高能率無線中継ラインNW(広域系Wi-RANシステム)によって広域に収集する二次的なデータ収集とをシームレスに統合することにより構成されます。

超ビッグデータプラットフォームの構成要素の一つである広域系Wi-RANシステムについては、これまで、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、「情報通信研究機構」)が国際標準化に取り組み、京都大学において当該システムで大容量伝送するための高能率受信方式の開発を行ってきました。日立国際電気は情報通信研究機構からの技術移転を受け、無線機の開発と、一台の無線機による多段中継機能の実装・情報収集基礎試験に成功し、共同で実用化を行ってきました。そして、平成29年10月には、京都府・滋賀県において、中継段数3、分岐有、総中継距離75.0km、総直列中継距離42.7km、単区間最大距離27.8kmとなる巨大なWi-RANネットワークの構築に成功しました。

上記成果を踏まえ、広域系Wi-RANシステムを社会的課題解決に適用することで、新たなソリューションを生み出すことが期待されます。

林業においては、近年、多雨年と少雨年の降水量差が拡大する傾向にある中で、洪水や渇水が発生しやすい状況にあり、森林の水源かん養機能(水資源の貯留、洪水の緩和、水質の浄化など)への期待も一層高まっています。そのため、山林における原木の伐採作業には、木材生産だけではなく、森林の水源かん養機能向上のためにも重要な作業と言えます。

この原木の伐採作業においては、実施前に地籍調査を行い、原木所有者を確定するため、地権者の立会のもと、土地の境界確定作業を実施していますが、近年の山林の地権者の高齢化に伴い、地籍調査における境界確定作業を、現場で行うことが難しくなっています。そのため、原木伐採の遅延や森林組合における事務負担が増加する傾向があることから、本課題を解決できる仕組みが求められています。その課題解決の一手段として、公的機関の人間が山中を移動しこの境界付近を動画撮影しその映像を山麓まで伝送し、地権者に山麓においてリアルタイムに確認するという方法が考えられます。しかし、山林における地籍調査が必要な場所は、携帯電話の電波が届かない環境が多く、携帯電話回線を用いた映像確認が困難であり、広く一般に映像伝送に利用可能な無線LANを利用した場合でも、見通し外通信は数10m程度が限界です。また、見通し外環境での映像伝送実績のある広域系Wi-RANシステムにおいても、アンテナ目前から生い茂った森林遮蔽による厳しい見通し外環境での実証は行われていませんでした。このような背景の下、上記課題解決に向けて、広域系Wi-RANシステムの有効性について実証試験を行いました。

研究の内容

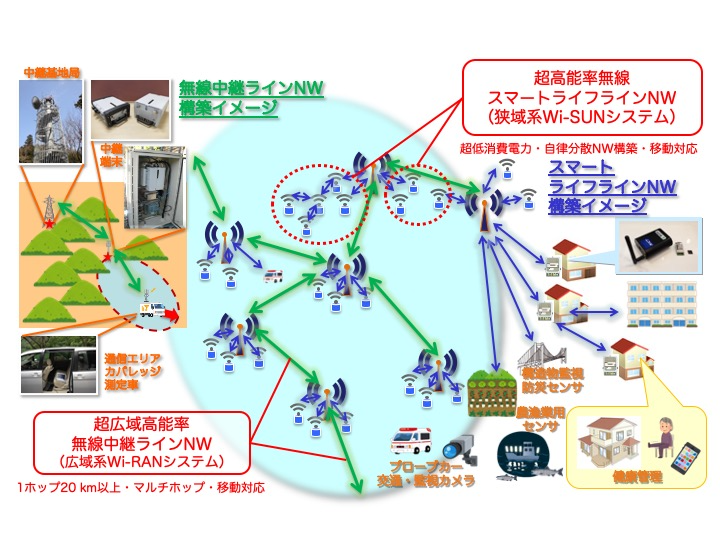

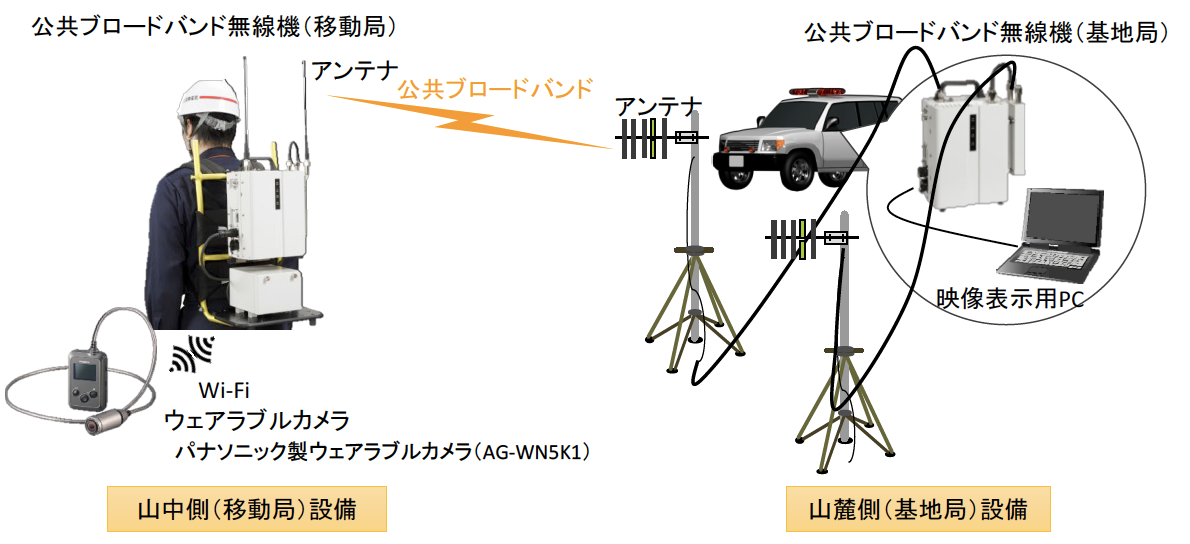

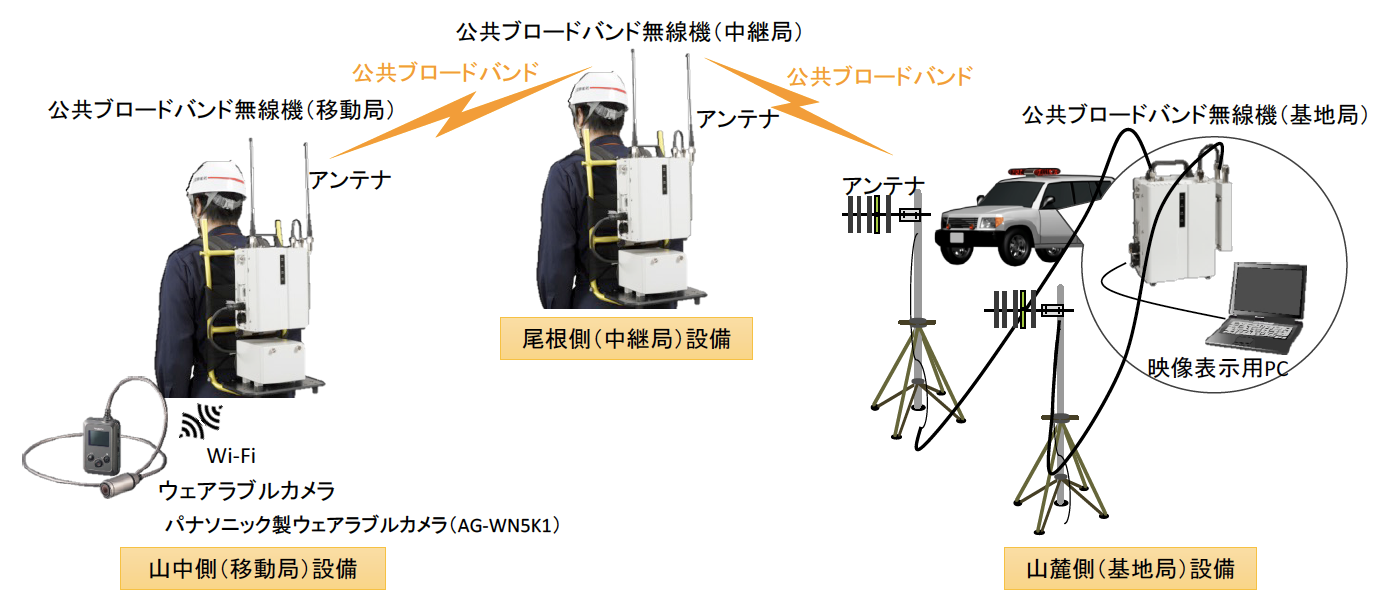

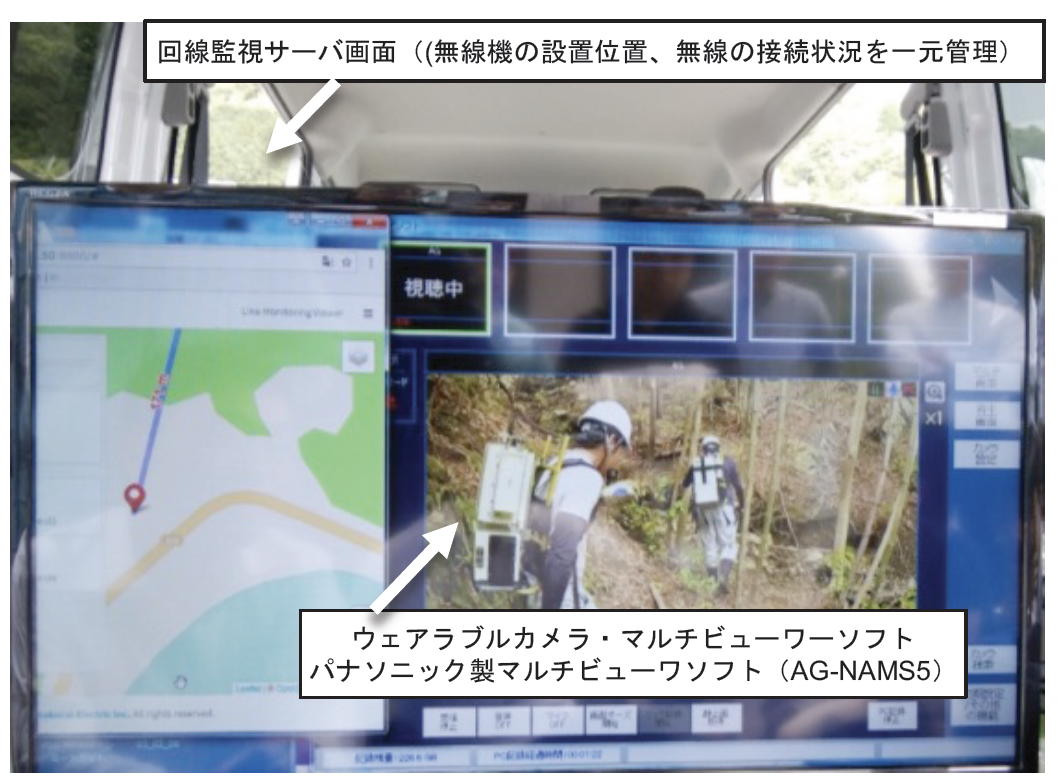

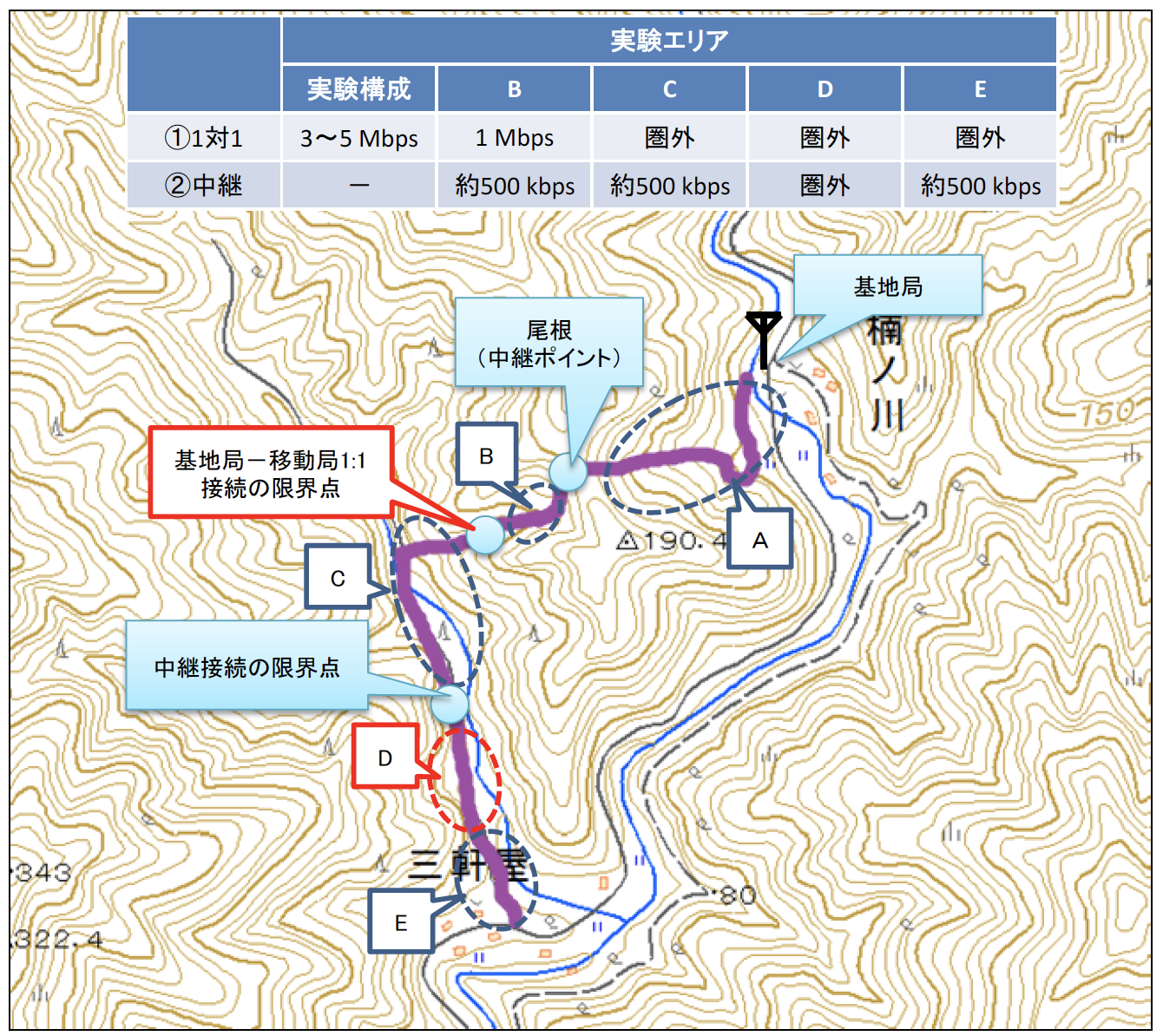

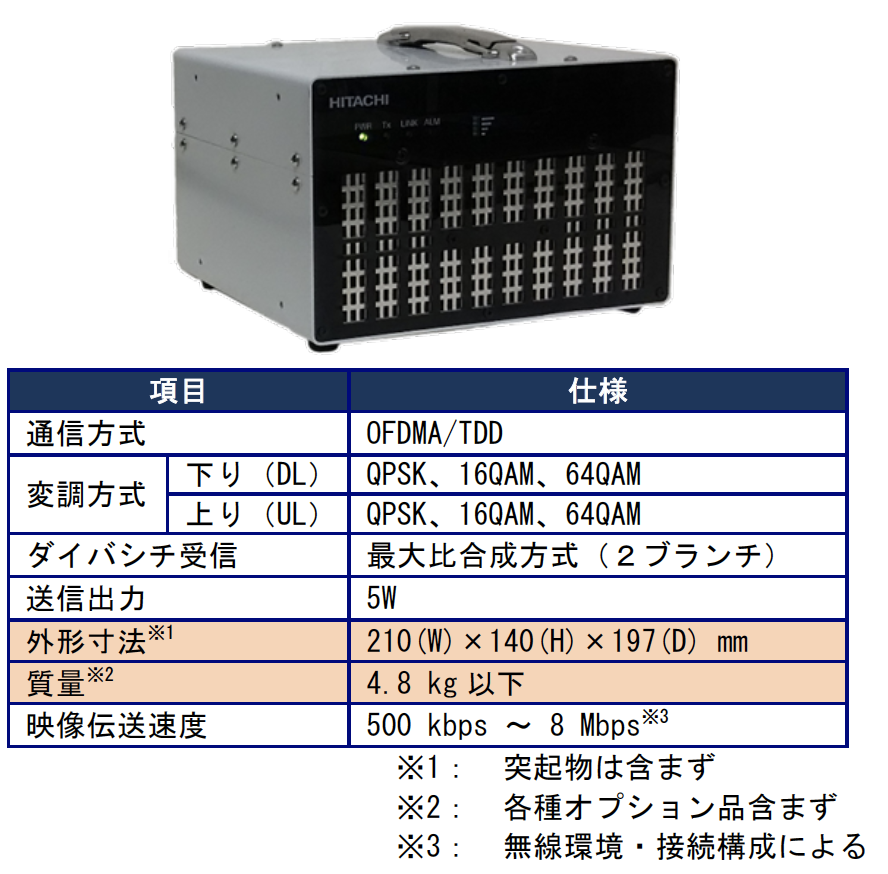

実験イメージを図2に示します。1対1接続構成または中継接続構成にて、山麓に設置した無線機に映像伝送しながら尾根に向かい、さらに尾根を越え完全に見通し外の環境での映像伝送可能なエリアを、平成29年度の本研究開発プログラムで開発した自動多段中継機能を搭載したWi-RAN無線機(図3)および回線監視サーバを用いて調査しました。

今回、山中からの映像伝送が目的であるため、中継局および移動局は図4のように無線機とバッテリを背負子に搭載し人が背負って移動する形をとりました。また、無線機を装備して移動する方には市販のウェアラブルカメラを搭載し、見た映像をそのまま伝送できるようにしました。

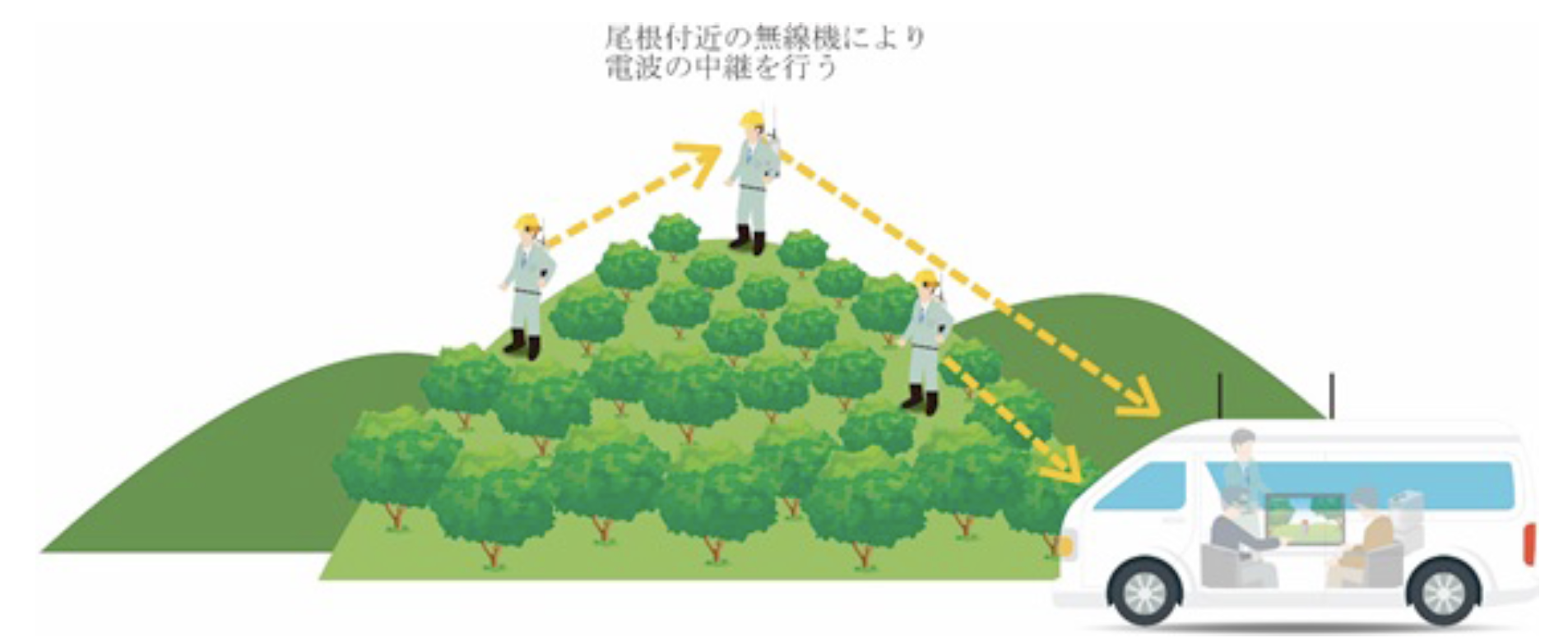

アンテナは無線機本体に直接取り付ける簡易なものとしました。一方で、基地局側は3種類のアンテナを使用しました(図5)。各無線局において使用したアンテナを表1に示します。基地局から尾根方向の風景を図6に示します。森林がアンテナ目前に生い茂った厳しい見通し外環境であることがわかります。

本試験は以下に示す二つの機器構成で行いました。

本試験の結果、広域系Wi-RANシステムは森林の影響は受けるものの、数100 m程度の須崎地区における平均的な標高の山林であれば、基地局側でいずれのアンテナを使用した場合でも尾根までに到達するまでは常時3 Mbps以上の高品質な映像品質で伝送できることが確認できました(図9)。

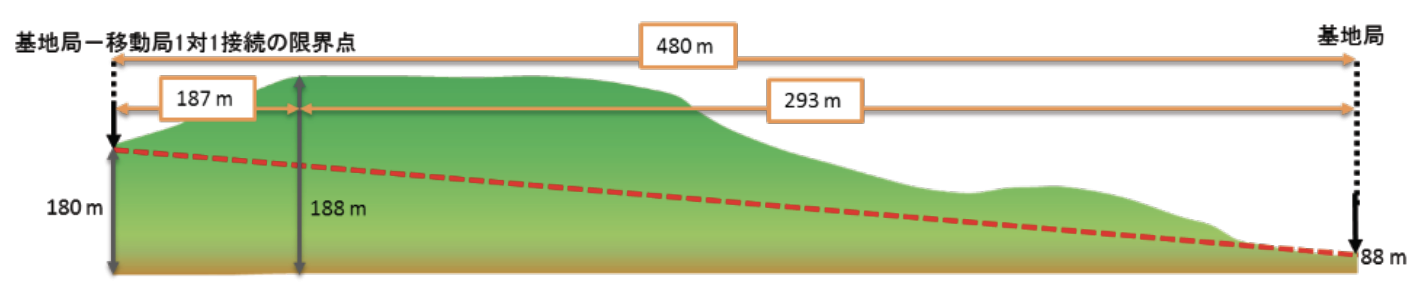

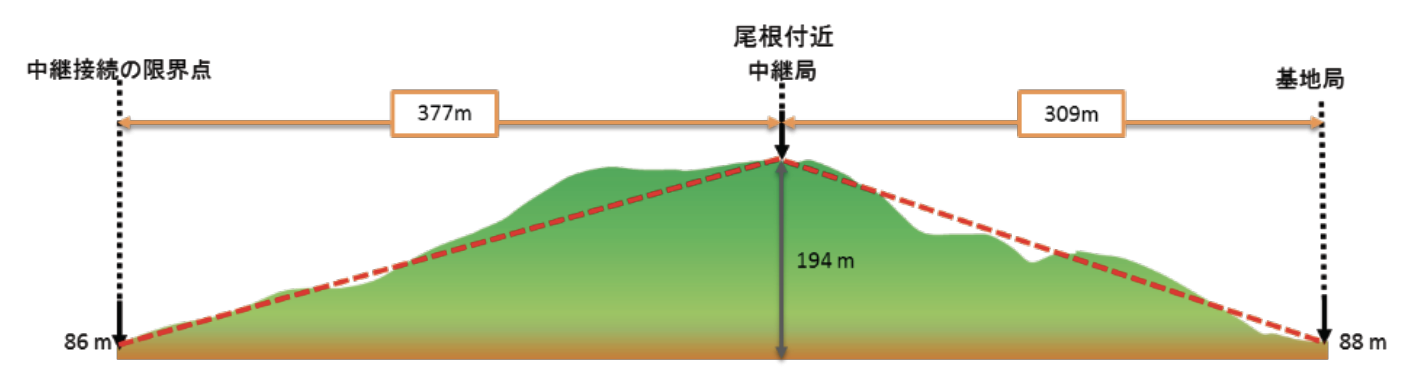

尾根を越えた地点からの映像伝送については、基地局側にアンテナ利得の高い5素子八木アンテナを用いましたが、1対1接続(機器構成①)では尾根を190 m程度下った場所が限界点でした。この時の地形断面図は図10に示す通り完全な見通し外環境でしたが、1 Mbps程度の品質での映像伝送が可能であることを確認しました。 次に、尾根に中継局を追加した中継接続(機器構成②)では、尾根越えした380 m程度のエリアからの映像伝送も可能であることが確認できました。このときの地形断面図を図11に示します。基地局-中継局間および中継局-移動局間のどちらも見通し外環境であることがわかります。

本試験結果を図12の地図上にまとめました。 また、今回使用した市販のウェアラブルカメラは双方向音声通信が可能であるため山麓側から音声による詳細な指示を現場側に伝えることができました。

今回の実験結果により、地権者様が高齢化し、山林に入ることが難しくなった場合でも、山麓にて受信した映像により土地の境界線を確定することが可能性になり、本研究が地籍調査の効率化に寄与することが期待されます。

今後の展開

今後は以下に示す機能を順次実証、必要に応じて追加実装します。また、新たに開発した小型5W無線機(図13)使用する事で、機動性に優れたシステムとなり、更なる展開が期待されます。そして、Society 5.0を支える基幹通信ネットワークとして確立できるようさらなる研究開発、社会実証を進めていきます。

- 実際の地権者も参加していただき、地籍調査への適用可否に関する実験を実施(7月初旬を予定)

- 日本社会が直面する様々な課題に対して、広域系Wi-RANを適用することによる新ソリューションを実証

- 各中継局無線機配下に100台以上のWi-SUNシステムを用いた医療情報、環境情報収集ネットワークを接続させ、大規模なエリアの情報収集の実現

|

|

|

|

|

|

» 表1:使用したアンテナ

|

|

|

|

地図出典:© OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/) |

|

|

|

|

用語説明

- 注1) Wi-RAN(Wireless Regional Area Network)

数km~数10kmの範囲をカバーする地域無線ネットワーク(Regional Area Network)の呼称。携帯電話に比較して低い周波数帯(VHF帯、UHF帯)を用いて数10Mbps程度の伝送速度ながら数10kmの範囲内の通信を行う。主に地域系のブロードバンド回線およびIoT用の広域情報収集回線としての利用が期待されている。本Wi-RANシステムは、京都大学 原田博司研究室において、大容量伝送するための高能率受信方式が開発され、日立国際電気により製品開発、商用化が進められている。

また、VHF帯広域系Wi-RANの無線方式である「(200MHz帯)公共ブロードバンド移動通信システム」は、地上アナログテレビジョン放送の空き周波数を用いる無線システムで、情報通信研究機構 スマートワイヤレス研究室(原田博司室長、当時)がARIB(電波産業会)標準規格化を主導、(IEEE802.16n)国際標準化に取り組み、日立国際電気が商用化を行っている。現在、省庁、消防機関等を中心とする公共ユーザに利用されている。

上記3機関(京都大学、日立国際電気および情報通信研究機構)は平成30年6月、「公共ブロードバンド移動通信システムの開発と実用化」により、電波産業会(ARIB)より電波功績賞を受賞している。

- 注2) Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network)

国際無線通信規格IEEE 802.15.4g規格をベースにエネルギーマネージメント、防災、工場等の各種アプリケーションを実現するために他のオープンな国際標準規格と融合させ、製造メーカ間で相互接続可能な国際無線通信規格。最大1km弱程度の距離で相互通信を行うことが可能。

|

[報道関係者のお問い合わせ先]

<研究に関すること> 原田 博司(ハラダ ヒロシ) 京都大学 情報学研究科 通信情報システム専攻 〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 Tel:075-753-5317 E-mail:hiroshi.harada @i.kyoto-u.ac.jp 堂坂 淳也(ドウサカ ジュンヤ) 柳澤 慶(ヤナギサワ ケイ) 株式会社日立国際電気 ソリューション統括本部 ソリューション本部 社会ソリューション部 〒187-8511 東京都小平市御幸町32番地 Tel:042-322-3111 E-mail:http://www.hitachi-kokusai.co.jp/contact/index.html <ImPACT事業に関すること> 内閣府 革新的研究開発推進プログラム担当室 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 Tel:03-6257-1339 <ImPACTプログラム内容およびPMに関すること> 科学技術振興機構 革新的研究開発推進室 〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町 Tel:03-6380-9012 Fax:03-6380-8263 E-mail:impact @jst.go.jp <報道担当> 京都大学 総務部 広報課 国際広報室 〒606-8501 京都市左京区吉田本町36番地 Tel: 075-753-5727 Fax: 075-753-2094 Email:comms @mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 株式会社日立国際電気 事業企画本部 事業戦略部 〒187-8511 東京都小平市御幸町32番地 Tel:050-3383-3651 Fax:042-322-3303 E-mail:http://www.hitachi-kokusai.co.jp/contact/index.html 科学技術振興機構 広報課 〒102-0081 東京都千代田区四番町5番地3 Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432 E-mail:jstkoho @jst.go.jp |