IoTデータ収集・制御用広域系Wi-RANシステムによる

無線多段中継伝送を用いた多地点同時映像情報収集基礎試験に成功

~一つの長距離無線回線による遠隔地及び中継地の情報同時収集~

<ポイント>

従来の広域系Wi-RANシステムでは、中継接続時に1拠点あたり複数の無線機を必要とするなど、設置場所・消費電力等の観点から、超広域かつ広帯域なデータ収集システムを容易に構成する際の障壁となっていました。また、従来の中継伝送では中継局は情報の中継、転送しか行わず、中継局自身が情報収集を行い、情報追加して、転送を行うことができませんでした。さらに数kmを超える中継を無線で行う場合、双方が見通せる環境が必須であり、間に山等が存在する見通し外環境での数kmを超える中継の実現は困難でした。 本開発では、従来2台の無線機で実現していた無線多段中継を1台の無線機で実現でき、かつ遠隔地からの情報中継だけでなく、自身が情報収集を行い、情報追加して、転送を行うことができるマルチホップ中継方式のファームウェア(物理層、MAC層)を開発し、従来のWi-RAN無線機に実装しました。この無線機は利用シーンに応じて、基地局、中継局、端末局になることができます。さらに中継接続した各無線機の通信の状態及びGPS情報位置情報を基地局で収集し、基地局において視覚的に各無線機の状態を表示する回線監視サーバの開発を行いました。 そして、この無線機を用い、京都市役所様のご協力のもと、遠隔地および中継地点における映像情報の収集実験を京都市内で行いました。無線機同士が見通せない環境において、最大8.4kmの距離を中継接続で接続し(単区間中継距離最大6.4km)、遠隔地の車上端末局および中継局からの二拠点同時リアルタイム映像伝送に成功しました。 |

本成果は、以下のプログラム・研究開発課題によって得られました。

- 内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)

- プログラム・マネージャー:原田博司

- 研究開発プログラム:「社会リスクを低減する超ビッグデータプラットフォーム」

- 研究開発課題:「超ビッグデータ創出ドライバ用広帯域無線機の研究開発」

-

研究開発責任者:原田博司 (京都大学)

加藤 数衞 (日立国際電気) - 研究期間 : 平成28年度~平成30年度

- 本研究開発課題では、数10km以内のエリアに存在する数万のメーター、センサーからデータ収集、機器制御を行う超ビッグデータを創出可能な多段中継広帯域無線機の研究開発に取り組んでいます。

原田博司プログラム・マネージャーのコメント

社会リスクを低減する超ビッグデータプラットフォームを構築するためには、ローカルな環境において各種センサー、メーター、モニタに代表される数千のIoTデバイスから創出された超ビッグデータを効率的に処理エンジンに伝送する必要性があります。今回開発した無線多段中継無線機は、数千のIoTデバイスからの超ビッグデータを数kmの範囲内で収集し、かつそのデータを無線見通し外環境においても多段中継(1段あたりの通信距離を最大5km以上)により数十km先の処理エンジンに伝送可能とするものです。また、この無線機は情報の転送のみならず自身が収集したビッグデータも追加して伝送する機能があります。今回この規格に対応した無線機の開発に成功したことにより、簡単に超広域の超ビッグデータ収集が可能となります。

研究の背景と経緯

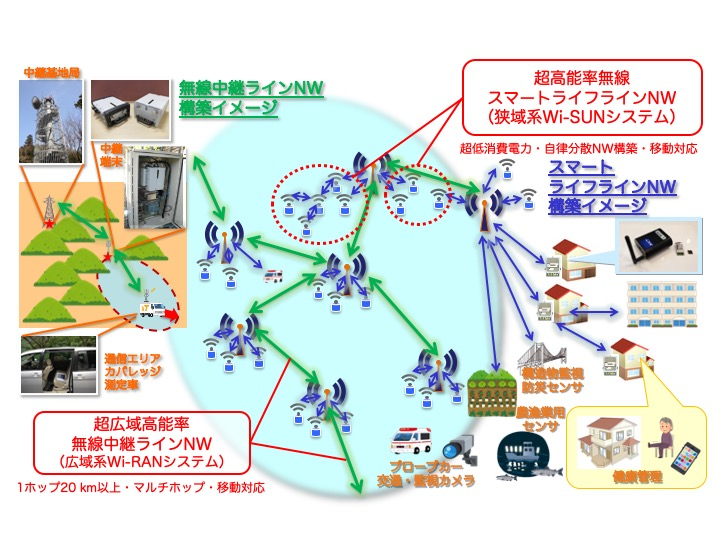

ImPACT 原田 博司 プログラム・マネージャーの研究開発プログラムでは、現状のビッグデータ規模を遥かに凌ぐ「超ビッグデータ」の創出・活用を可能とする超ビッグデータプラットフォーム(図1)を構築し、この技術による新たな社会応用として、製造工場へのサイバー攻撃、故障の撲滅を目指すファクトリセキュリティと予見先取ヘルスケア・医療サービスを目指すヘルスセキュリティに関する研究開発を行っています。

この超ビッグデータプラットフォームは、センサー、メーター、モニタ等により創出されたビッグデータを超高能率無線スマートライフラインNW(狭域系Wi-SUN注2)システム)により、局所的に収集する一次的なデータ収集と、この各収集したデータを超広域高能率無線中継ラインNW(広域系Wi-RANシステム)により広域に収集する二次的なデータ収集をシームレスに統合することにより構成されます。

超ビッグデータプラットフォームの構成要素の一つである広域系Wi-RANシステムについては、これまで、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、「情報通信研究機構」)が国際標準化に取り組み、京都大学において当該方式の大容量伝送するための高能率受信方式の開発を行ってきました。日立国際電気は情報通信研究機構からの技術移転を受け、無線機の開発に成功し、共同で実用化を行ってきました。

しかし、従来開発した無線機では、中継接続時に1拠点あたり複数の無線機を必要とするなど、設置場所・消費電力等の観点から、超広域かつ広帯域なデータ収集システムを容易に構成する際の障壁となっていました。また、従来の中継伝送では中継局は情報の中継、転送しか行わず、中継局自身が情報収集を行い、情報追加して、転送を行うことができませんでした。さらに数kmを超える中継を無線で行う場合、双方が見通せる環境が必須であり、間に山等が存在する見通し外環境での数kmを超える中継の実現は困難でした。

研究の内容

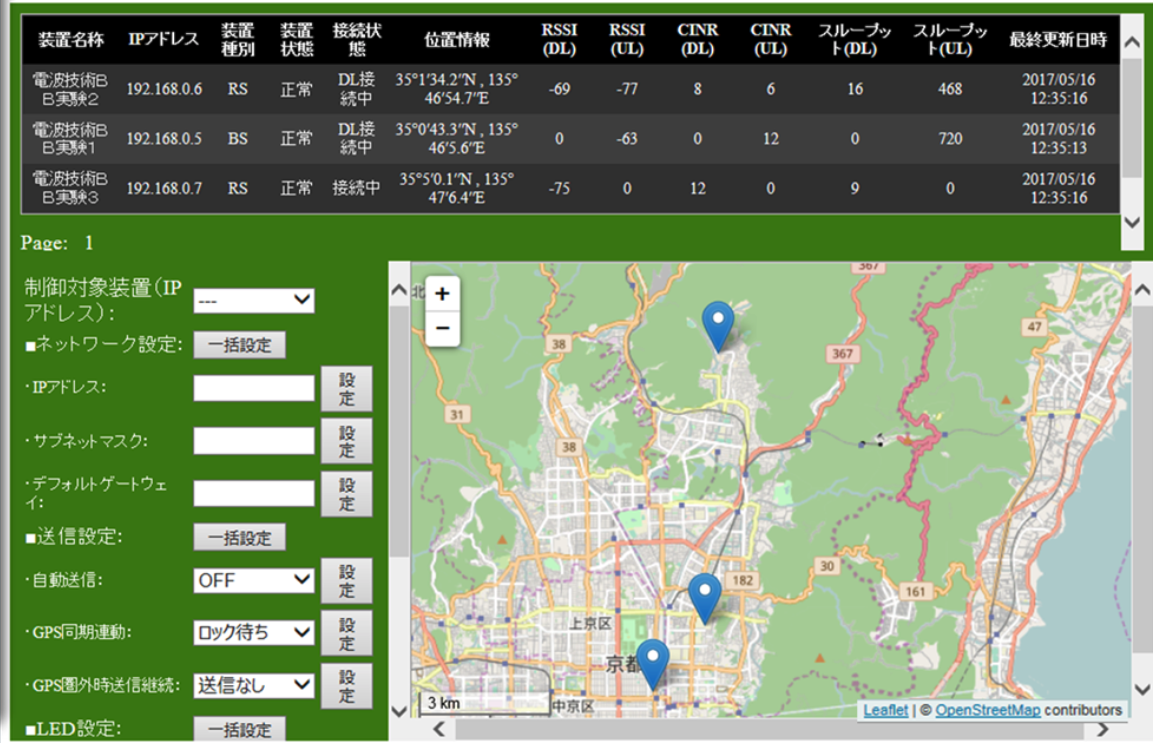

本開発では、従来、2台の無線機で実現していた無線多段中継を1台の無線機で実現でき、かつ遠隔地からの情報中継だけでなく、自身が情報収集を行い、情報追加して、転送を行うことができるマルチホップ中継方式のファームウェア(物理層、MAC層)を開発しました。さらに中継接続した各無線機の通信の状態及びGPS情報位置情報を基地局で収集し、基地局において視覚的に各無線機の状態(位置情報、RSSI、CINR、スループット)を表示する回線監視サーバの開発を行いました。

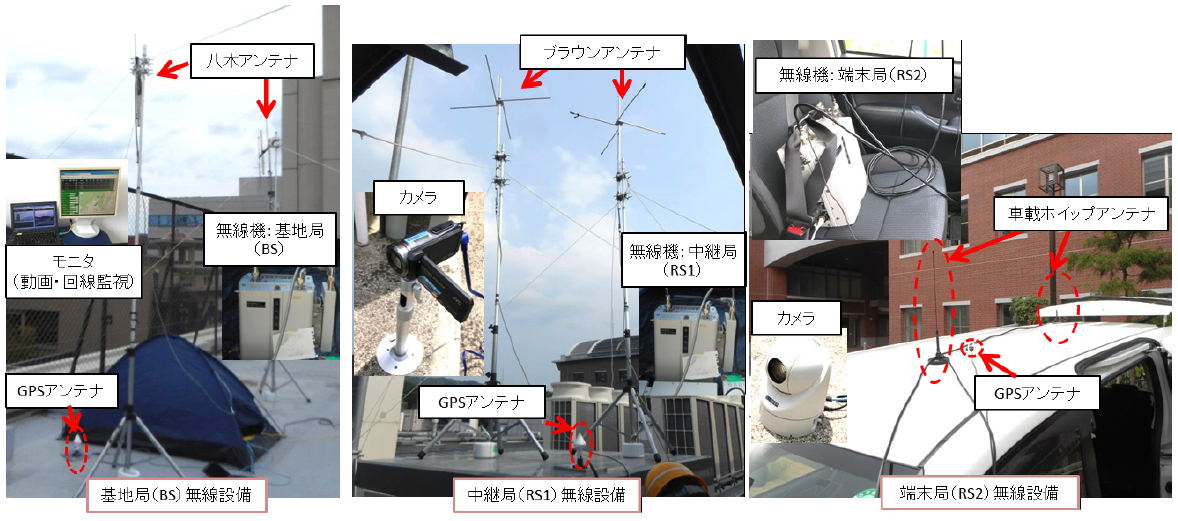

そして、上述のファームウェアを従来のWi-RAN無線機に実装しました(図2)。この無線機は利用シーンに応じて、端末局、中継局、基地局になることができます。この無線機を用い、京都市役所様の協力のもと、実際のフィールド(都市環境)において遠隔地および中継地点における映像情報の収集実験を京都市内で行いました。

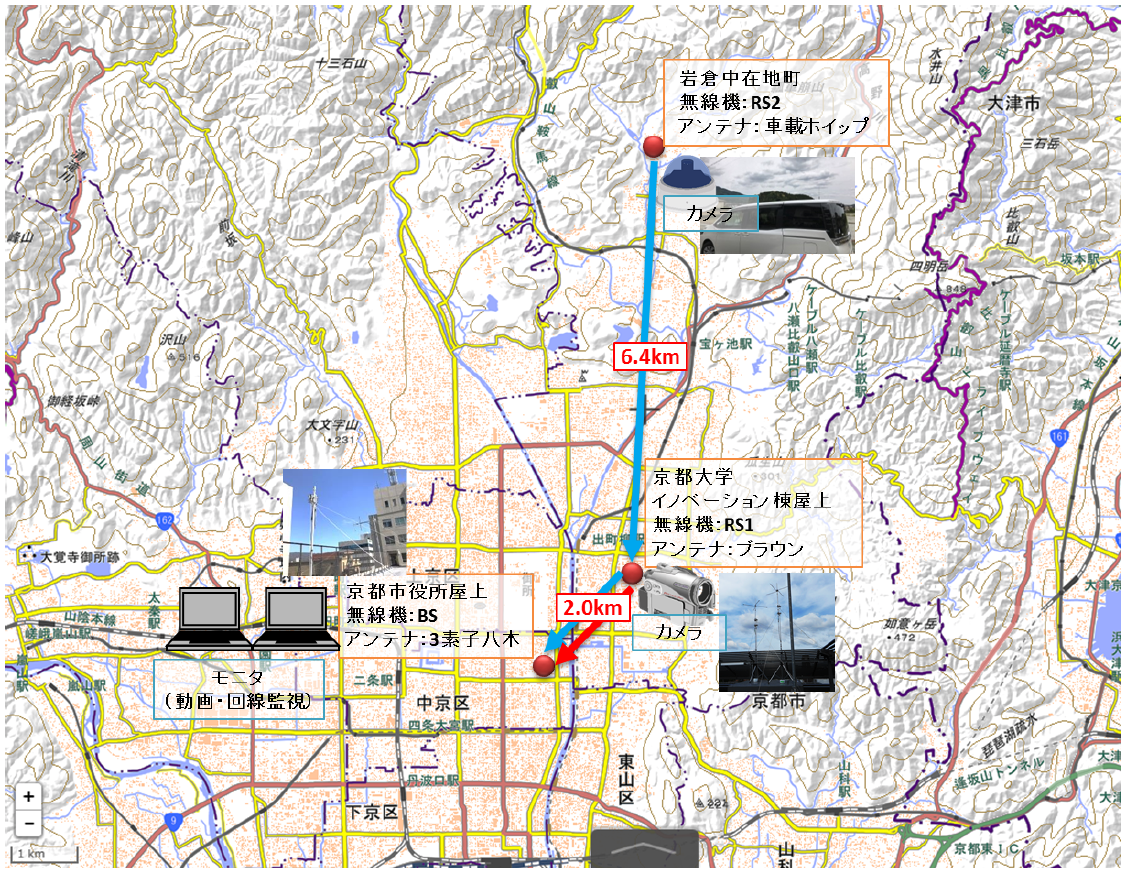

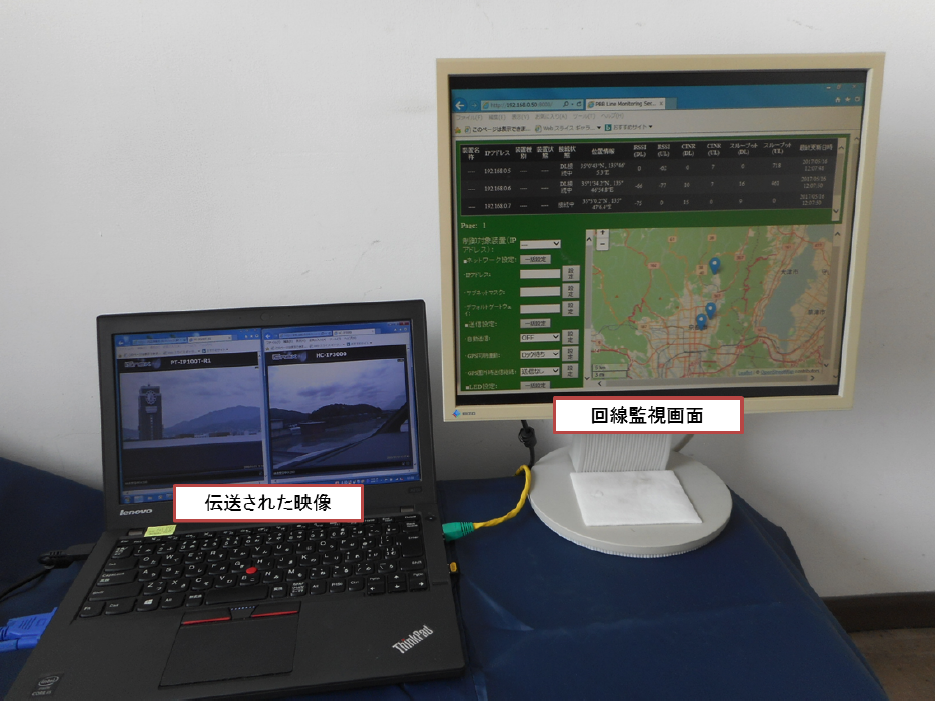

この実験では、京都市役所に基地局(BS)、京都大学に中継局(RS1)を固定設置、端末局(RS2)を車上に設置した映像伝送試験(図3)を行い、見通し外環境において最大合計中継距離8.4km(単区間中継距離最大6.4km)において、端末局(RS2)および中継局(RS1)の二拠点で収集した映像情報をリアルタイムに基地局(BS)に向け伝送し、基地局で表示させることに成功しました(図4)。このとき各無線機の位置情報、RSSI、CINR、スループット等の情報は、開発した回線監視サーバにより確認することができます(図5)。

今後の展開

本試験では1ホップのみの基本中継動作の確認のみを行いましたが、今後は以下に示す機能を順次実証、必要に応じて追加実装します。

- 数10台程度のホップ等で数10kmのカバーの実現

-

各無線機配下に100〜1000台のWi-SUNシステムを接続、情報伝送の実現

> 接続可能なハード構成の実現および情報伝送の方式検討を行います。 -

無線機情報のセンシング機能を用いたスケーラブルな経路割り当て

> 無線機にセンシング機能を搭載し、周辺の中継局の存在有無を検知し、その無線情報を基地局に集約し、最適な無線リソースの再計算・経路割り当てを行います。

|

用語説明

- 注1) Wi-RAN(Wireless Regional Area Network)

数km~数10kmの範囲をカバーする地域無線ネットワーク(Regional Area Network)の呼称。携帯電話に比較して低い周波数帯(VHF帯、UHF帯)を用いて数10Mbps程度の伝送速度ながら数10kmの範囲内の通信を行う。主に地域系のブロードバンド回線およびIoT用の広域情報収集回線としての利用が期待されている。日本では ARIB STD-T103、米国ではIEEE 802.22、IEEE 802.16n等で標準化が行われている。

- 注2) Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network)

国際無線通信規格IEEE 802.15.4g規格をベースにエネルギーマネージメント、防災、工場等の各種アプリケーションを実現するために他のオープンな国際標準規格と融合させ、製造メーカー間で相互接続可能な国際無線通信規格。最大1km弱程度の距離で相互通信を行うことが可能。

|

[報道関係者のお問い合わせ先]

<研究に関すること> 原田 博司(ハラダ ヒロシ) 京都大学 情報学研究科 通信情報システム専攻 〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 Tel:075-753-5317 E-mail: hiroshi.harada@i.kyoto-u.ac.jp 堂坂 淳也(ドウサカ ジュンヤ) 株式会社日立国際電気 映像・通信事業部 ソリューション本部 IoTプロジェクト 〒187-8511 東京都 小平市 御幸町32番地 Tel:042-322-3111 E-mail: public.hike@hitachi.co.jp <ImPACT事業に関すること> 内閣府 革新的研究開発推進プログラム担当室 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 TEL:03-6257-1339 <ImPACTプログラム内容およびPMに関すること> 科学技術振興機構 革新的研究開発推進室 〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町 Tel:03-6380-9012 Fax:03-6380-8263 E-mail: impact@jst.go.jp <報道担当> 京都大学 企画・情報部 広報課 国際広報室 〒606-8501 京都市左京区吉田本町36番地 Tel:075-753-5727 Fax:075-753-2094 E-mail: comms @mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 株式会社日立国際電気 CSR本部広報室 〒105-8039 東京都港区西新橋2-15-12(日立愛宕別館6F) Tel:03-6734-9401 Fax:03-3502-2507 E-mail:corporate.hike@hitachi.co.jp 科学技術振興機構 広報課 〒102-0081 東京都千代田区四番町5番地3 Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432 E-mail: jstkoho@jst.go.jp |